Dr Patricia Piront

Le regard psychosocial :

Près de 80% des femmes justifient leur trouble de l’usage de l’alcool (TUA) en raison de problèmes psycho-affectifs.

Parmi les troubles psychologiques fréquemment associés à l’usage nocif de l’alcool, on retrouve très souvent les troubles anxieux, la dépression et/ou les symptômes dépressifs.

De plus, les femmes sont également fréquemment exposées aux troubles du comportement alimentaire associés : anorexie, mais aussi boulimie, favorisées ou aggravées par les propriétés désinhibitrices de l’alcool.

L’isolement social est plus marqué encore chez la femme. Celles-ci se cachent très souvent pour boire. Cette

problématique reste taboue par rapports aux référentiels de notre société patriarcale ; en effet, la femme symbolise la gardienne de la cellule familiale, toujours belle et empathique, elle est la Mère, celle qui enfante et donne des valeurs, un soutien inconditionnel au conjoint. Elles sont à notre époque, doublement responsable de la croissance sociétaire, de part leur fécondité et leur place dans le monde du travail.

Ces caractéristiques se traduisent chez la femme par une charge mentale élevée, la capacité d’être multitâches et des responsabilités écrasantes ; celle-ci conserve néanmoins une image extérieure belle et lisse.

Aussi se cache-t-elle et culpabilise-t-elle de plus en plus lorsqu’elle perçoit le regard de ses enfants et de son conjoint.

Le conjoint fait tout pour garder le secret et conserver son statut d’Homme, menacé par son impuissance à l’aider.

Tous ces facteurs contribuent à maintenir l’alcoolisme féminin dans la clandestinité et donc à offrir la possibilité de le nier. Le nombre de femmes qui arrivent dans le trajet de soins est inférieur au nombre d’hommes.

• Les violences contre les femmes.

L’analyse des féminicides montre que très souvent les protagonistes, auteur ou victime, étaient sous influence d’alcool et/ou de substances psychoactives (cannabis, cocaïne). L’alcool altère les capacités d’auto-contrôle, il accroit la négativité, l’impulsivité, l’agressivité et diminue également les capacités de défense chez les victimes.

Le regard des publicitaires, des alcooliers et des médias :

D’une façon générale, la publicité et les opérations marketing encouragent les idées sexistes et les catégorisations de genres.

Pour vanter les mérites de l’alcool, les publicitaires et les alcooliers n’agissent pas différemment. Le plus souvent, la Femme est représentée comme une bombe sexuelle, une croqueuse d’hommes, une belle et rebelle, convoitée et fêtarde, parfaite image de l’ange de la tentation. Cette poupée (et/ou ses formes) est vendue au consommateur comme une amie innocente, sexuellement disponible et au service de l’homme, un peu vilaine mais jamais méchante.

L’Homme quant à lui est souvent représenté comme un être puissant, agressif mais tout en contrôle : les athlètes ou les hommes « ordinaires » (beaux et entourés par de belles femmes) sont légion dans ce monde artificiel et donne une image archaïque de la masculinité.

La publicité en faveur de l’alcool en a donc long à dire sur les relations hommes/femmes.

Les alcooliers ciblent les femmes avec de vieux clichés sexistes. Des produits marketés pour les femmes sont

commercialisés : vin à mélange de fruits, sucrés ; en effet, les saveurs sucrées sont supposées tenter les palais féminins « délicats ». Le packaging est d’ailleurs fréquemment de couleur rose ou évoquant par exemple une bouteille de parfum ou des rouges à lèvres.

Ces alcools féminins et tendances se boivent facilement, dans des atmosphères « branchées » et il n’y a aucune place dans la promotion de ces boissons « girly » pour recommander la modération.

A contrario, le logo de la femme enceinte sur la bouteille d’alcool, recommandant la consommation zéro pendant cette période de gestation, est ridiculement petit et pas très glamour par ailleurs.

• Et le cinéma :

L’alcool a toujours occupé une place importante dans les filmographies, réalisant parfois de belles campagnes

promotionnelles et trop rarement des campagnes préventives.

Les héroïnes des séries américaines boivent systématiquement du vin : de Sue Ellen dans l’iconique « Dallas », à la troupe des « Desperate Housewives » ou l’avocate féministe de « The Good Wife », le verre de vin y représente tour à tour un antidépresseur, un accessoire de mode, un marqueur social et d’émancipation. Il se consomme seule ou entre bonnes copines.

• Campagnes médiatiques :

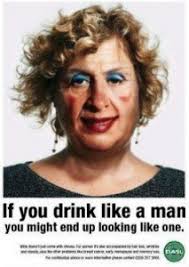

Les vieux stéréotypes homme/femme reprennent du service malheureusement même dans les campagnes de

prévention.

En conclusion :

L’alcool est une drogue dure, aux conséquences physiques et psychosociales parfois irréversibles, profondément ancrée dans nos milieux socioculturels.

Les caractéristiques qui pourraient définir un alcoolisme féminin sont les ressentis de honte et culpabilité, l’isolement important, et la dissimulation fréquente du problème.

Est-ce une maladie à part, ou une trajectoire différente de l’alcoolisme rencontré chez les hommes ? La réponse importe peu me semble-t-il … Cependant, connaitre et reconnaitre les fragilités, les facteurs de risque et les complications typiquement décrits chez la femme est capital pour améliorer la prise en charge et la prévention. Nier ces spécificités revient à laisser la place à un regard masculiniste sur ce large problème de société et de santé publique, regard masculiniste qui ne ferait qu’accroitre le silence et la solitude dans laquelle ces femmes se débattent.